一個9歲中國小朋友去日本念小學後……

其實,《含淚活着》只是日本CCTV大富電視台董事長張麗玲策劃的大型系列紀錄片《 我們的留學生活——在日本的日子》中的一部。 今天日站君要給大家介紹的是這個系列紀錄片的另一個故事——《 小留學生》。

其實,《含淚活着》只是日本CCTV大富電視台董事長張麗玲策劃的大型系列紀錄片《 我們的留學生活——在日本的日子》中的一部。 今天日站君要給大家介紹的是這個系列紀錄片的另一個故事——《 小留學生》。  這部紀錄片《小留學生》在日本富士電視台播出後引起巨大反響。影片播出後,富士台和張麗玲很快收到五千多件觀眾來信、來電。

這部紀錄片《小留學生》在日本富士電視台播出後引起巨大反響。影片播出後,富士台和張麗玲很快收到五千多件觀眾來信、來電。  2001年,紀錄片《小留學生》榮獲被譽為日本奧斯卡的「 日本放送文化基金獎」「最佳策劃」和「最佳紀錄片」兩項桂冠。 這是在日華人首次獲得該項大獎。 這部在朱鎔基總理訪日時,都忍不住提到「我看了這部紀錄片後,深受感動。」的紀錄片究竟為什麼有這麼大魅力? PART A 當一個完全不懂日本的中國小朋友 去日本上小學 會發生什麼?受歧視嗎? 一個9歲的中國小朋友為什麼會去日本讀書?當一個完全不懂日語的中國小朋友去日本學校念書以後,會發生什麼?她可以適應日本的學習嘛? 本紀錄片的女主人公、年僅9歲的北京小姑娘張素,因為父親在日工作,所以隨母親赴日。

2001年,紀錄片《小留學生》榮獲被譽為日本奧斯卡的「 日本放送文化基金獎」「最佳策劃」和「最佳紀錄片」兩項桂冠。 這是在日華人首次獲得該項大獎。 這部在朱鎔基總理訪日時,都忍不住提到「我看了這部紀錄片後,深受感動。」的紀錄片究竟為什麼有這麼大魅力? PART A 當一個完全不懂日本的中國小朋友 去日本上小學 會發生什麼?受歧視嗎? 一個9歲的中國小朋友為什麼會去日本讀書?當一個完全不懂日語的中國小朋友去日本學校念書以後,會發生什麼?她可以適應日本的學習嘛? 本紀錄片的女主人公、年僅9歲的北京小姑娘張素,因為父親在日工作,所以隨母親赴日。  張素特別活潑可愛,剛到日本就和爸爸嘰嘰喳喳說個不停,她還毫不忌諱地說出「日本侵略過中國」,「如果不是爸爸在這兒咱們也不會來了。」

張素特別活潑可愛,剛到日本就和爸爸嘰嘰喳喳說個不停,她還毫不忌諱地說出「日本侵略過中國」,「如果不是爸爸在這兒咱們也不會來了。」  剛到日本就立下承諾「一定要拿第一,如果日本小朋友欺負我,我就用學習對付他們。」

剛到日本就立下承諾「一定要拿第一,如果日本小朋友欺負我,我就用學習對付他們。」

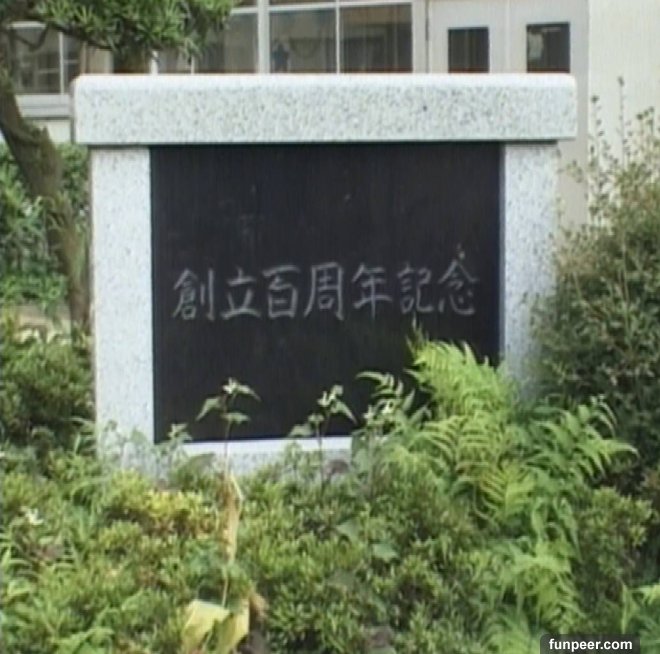

張素就讀的學校是一所公立小學——東京八王子市第七小學,這是一所有着百年歷史的學校。張素是這個學校迎來的第一位外國學生。

張素就讀的學校是一所公立小學——東京八王子市第七小學,這是一所有着百年歷史的學校。張素是這個學校迎來的第一位外國學生。  張素就讀的是三年級一班。

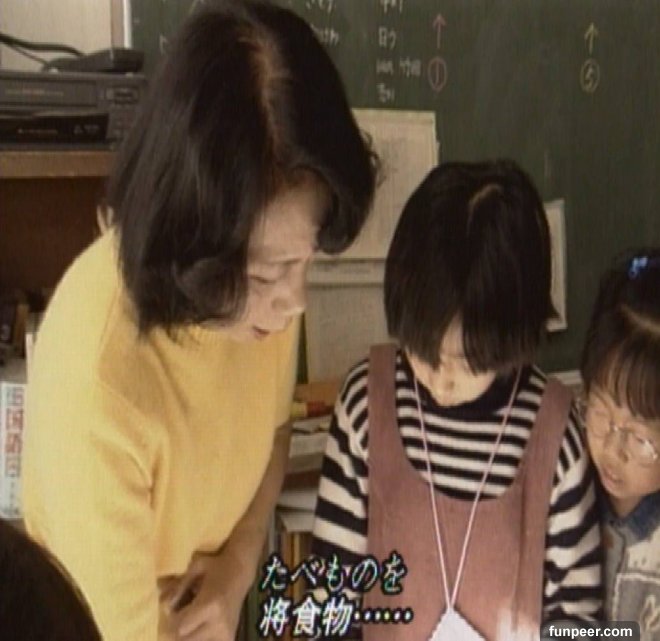

張素就讀的是三年級一班。  班主任是資深教師中村老師。

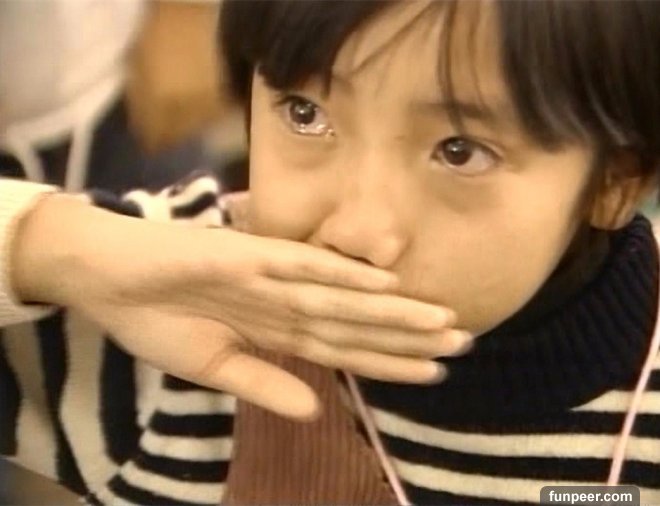

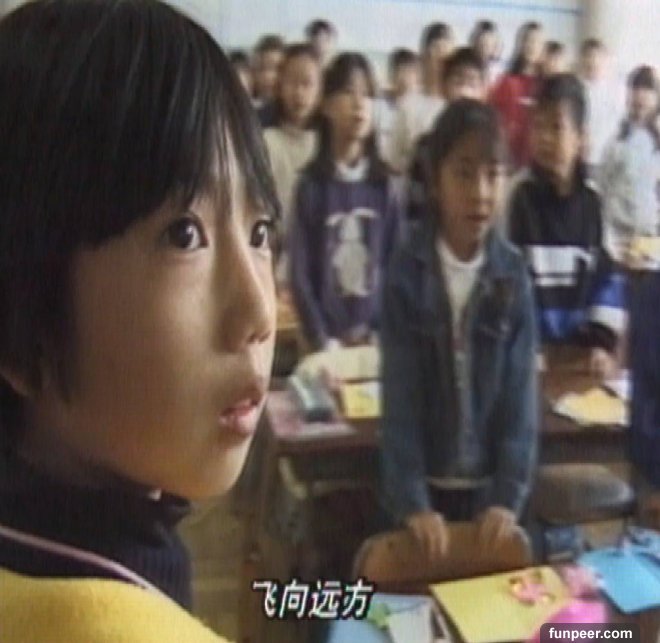

班主任是資深教師中村老師。  去學校上學的第一天,好強的張素就遇到了人生中的第一大挑戰。 三年一班是在歌聲中開始一天的課程的。原本鬥志昂揚的張素,發現根本聽不懂周圍的人在說什麼,站在一群齊聲歌唱的日本小學生面前,着急得不知所措,眼淚在淚框裡打轉轉。

去學校上學的第一天,好強的張素就遇到了人生中的第一大挑戰。 三年一班是在歌聲中開始一天的課程的。原本鬥志昂揚的張素,發現根本聽不懂周圍的人在說什麼,站在一群齊聲歌唱的日本小學生面前,着急得不知所措,眼淚在淚框裡打轉轉。

站在門口,送女兒張素第一天來這兒上課的媽媽也是聽得一頭霧水。

站在門口,送女兒張素第一天來這兒上課的媽媽也是聽得一頭霧水。  上學第一天,置身於異國他鄉的母女倆----就是兩張黑人問號臉,我是誰?我在哪兒?這些人在說什麼?

上學第一天,置身於異國他鄉的母女倆----就是兩張黑人問號臉,我是誰?我在哪兒?這些人在說什麼?

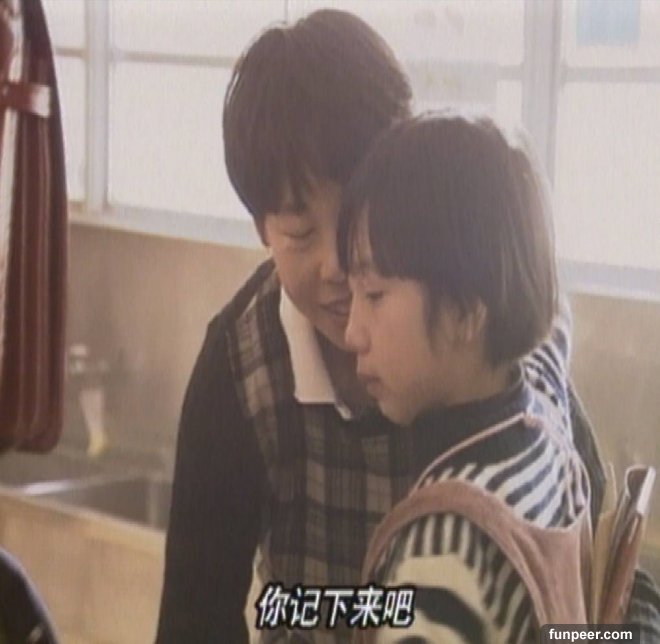

第一節課終於下課了,張素馬上跑到站在教室外的媽媽,撲在媽媽的懷裡直哭。 媽媽鼓勵安慰女兒,並告訴她不懂就記下來回家問爸爸。

第一節課終於下課了,張素馬上跑到站在教室外的媽媽,撲在媽媽的懷裡直哭。 媽媽鼓勵安慰女兒,並告訴她不懂就記下來回家問爸爸。  張素好像明白什麼,跑到班主任中村老師面前,比劃著請中村老師教自己念剛才的課文。

張素好像明白什麼,跑到班主任中村老師面前,比劃著請中村老師教自己念剛才的課文。  但是媽媽走出學校的時候,好像還是很放心。

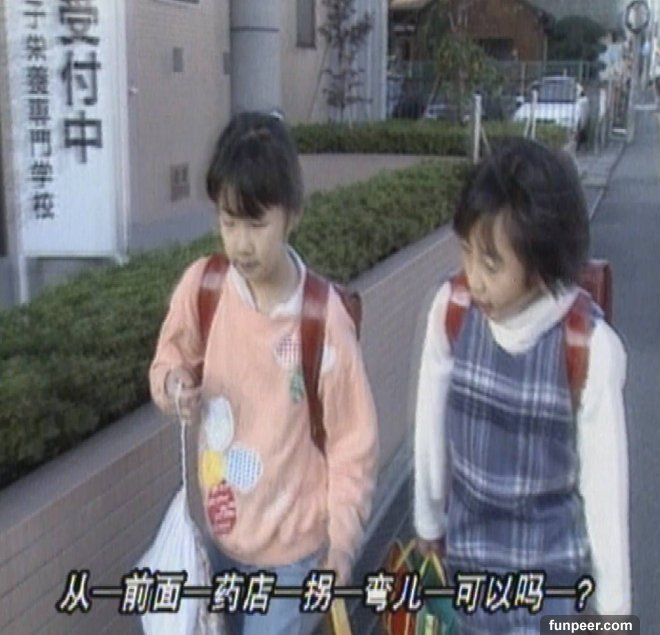

但是媽媽走出學校的時候,好像還是很放心。  第二天,張素背著書包出門去上學,發現同班同學竹田,早已在樓下等她一起去學校。

第二天,張素背著書包出門去上學,發現同班同學竹田,早已在樓下等她一起去學校。  去學校的路上, 兩人語言不通,根本不能交流。 天真的張素還以為把中國話放慢講,對方就會聽懂。

去學校的路上, 兩人語言不通,根本不能交流。 天真的張素還以為把中國話放慢講,對方就會聽懂。  從此以後,每天早上8點不到,竹田就會在張素家樓下等張素一起上學,天天如此。 後來張素的父親了解到,原來是中村老師擔心張素人地兩生又不會日語,特地讓竹田每天和張素一起上下學,但中村老師從來沒有跟張素一家說過這件事。

從此以後,每天早上8點不到,竹田就會在張素家樓下等張素一起上學,天天如此。 後來張素的父親了解到,原來是中村老師擔心張素人地兩生又不會日語,特地讓竹田每天和張素一起上下學,但中村老師從來沒有跟張素一家說過這件事。  一家人深受感動。感受到第一絲來自異國日本的溫暖。 學校還特意為張素請了一位翻譯,讓她陪着張素上課,期限是一個月。

一家人深受感動。感受到第一絲來自異國日本的溫暖。 學校還特意為張素請了一位翻譯,讓她陪着張素上課,期限是一個月。  在全校師生面前,介紹這位來自鄰國中國的小朋友。

在全校師生面前,介紹這位來自鄰國中國的小朋友。

同學們對這位新同學好奇之餘,每天下課就會圍着教她不懂的課文和發音。

同學們對這位新同學好奇之餘,每天下課就會圍着教她不懂的課文和發音。  每天最後一節課,全班同學要集體說再見。張素來了以後,這個「再見」不僅有日語還加上了中文。

每天最後一節課,全班同學要集體說再見。張素來了以後,這個「再見」不僅有日語還加上了中文。

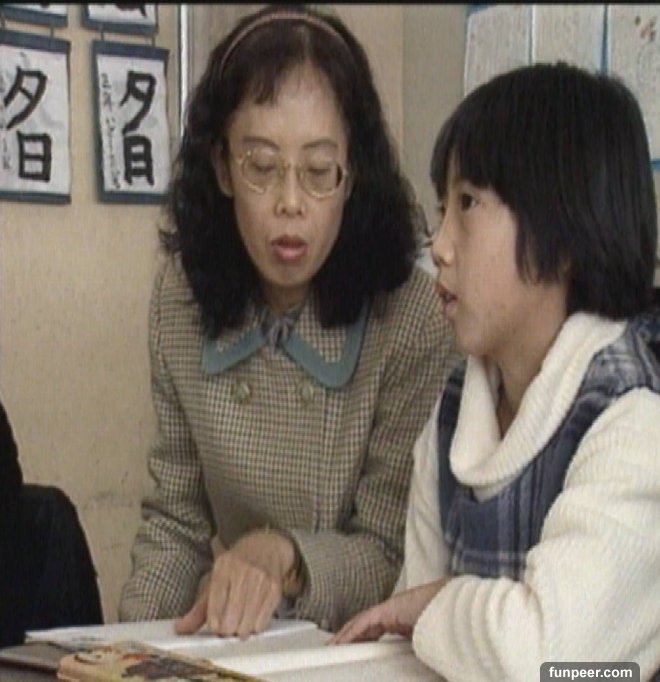

不得不說,這些體貼入微的教育和關懷,真的很讓人感動。 PART B 中國小朋友到了日本 會變成什麼樣子? 張素來日一年後,在老師和同學的幫助下,日語進步很快,學習成績也在班上名列前茅,班主任中村老師讚不絕口。

不得不說,這些體貼入微的教育和關懷,真的很讓人感動。 PART B 中國小朋友到了日本 會變成什麼樣子? 張素來日一年後,在老師和同學的幫助下,日語進步很快,學習成績也在班上名列前茅,班主任中村老師讚不絕口。  但她也說,僅僅教課本上的東西是不夠的。

但她也說,僅僅教課本上的東西是不夠的。  張素在日本的一年也慢慢的發生了一些變化。 在中國作為獨生女一直被寵著,上學都是姥姥和媽媽接送的她,在日本會自己一個人上學和搭公交車去上補習班。

張素在日本的一年也慢慢的發生了一些變化。 在中國作為獨生女一直被寵著,上學都是姥姥和媽媽接送的她,在日本會自己一個人上學和搭公交車去上補習班。  而這一家人對生活的態度也讓日站君特別欣賞。媽媽到日本去後,主動去社區學日語,勤奮努力,爸爸每天下了班吃過晚飯就教一家人日語。

而這一家人對生活的態度也讓日站君特別欣賞。媽媽到日本去後,主動去社區學日語,勤奮努力,爸爸每天下了班吃過晚飯就教一家人日語。  天性好勝的張素不到一年就能夠用日語進行溝通交流了。

天性好勝的張素不到一年就能夠用日語進行溝通交流了。  可以說,如果沒有去日本,張素是不可能會這樣獨立的。 兩年後,張素回到北京,重回母校上學,向同學們介紹在日本的經歷和所見所聞,還成了「日本通」,回答同學們對日本的好奇提問。

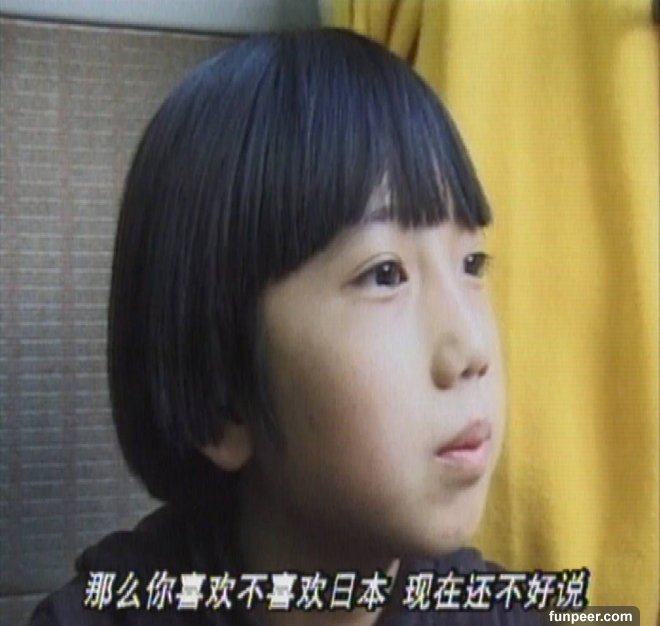

可以說,如果沒有去日本,張素是不可能會這樣獨立的。 兩年後,張素回到北京,重回母校上學,向同學們介紹在日本的經歷和所見所聞,還成了「日本通」,回答同學們對日本的好奇提問。  近兩年的「小留學生」生活,日站君也在紀錄片裡感受到了張素的成長。 可能是因為這段留學經歷,讓張素和日本結下了不解之緣。張素回國後,初中和高中都在北京唯一一所以日語為第一外語的公立中學月壇中學就讀。

近兩年的「小留學生」生活,日站君也在紀錄片裡感受到了張素的成長。 可能是因為這段留學經歷,讓張素和日本結下了不解之緣。張素回國後,初中和高中都在北京唯一一所以日語為第一外語的公立中學月壇中學就讀。  後來張素考入復旦大學,大三的時候,還遠赴日本早稻田大學進行為期一年的交流學習,獲得復旦大學及早稻田大學的雙學士學位,畢業於北京大學研究生院。 PART C 其他國家的新聞不想聽 如果是張素的國家的新聞的話 就想聽 張素到八王子市第七小學後,就成了學校的「小明星」。日本的同學們因為張素對中國這個曾經陌生的國度莫名充滿好感和好奇。 很多同學說, 其他國家的新聞不想聽。如果是張素的國家的新聞的話,就想聽。

後來張素考入復旦大學,大三的時候,還遠赴日本早稻田大學進行為期一年的交流學習,獲得復旦大學及早稻田大學的雙學士學位,畢業於北京大學研究生院。 PART C 其他國家的新聞不想聽 如果是張素的國家的新聞的話 就想聽 張素到八王子市第七小學後,就成了學校的「小明星」。日本的同學們因為張素對中國這個曾經陌生的國度莫名充滿好感和好奇。 很多同學說, 其他國家的新聞不想聽。如果是張素的國家的新聞的話,就想聽。  在日本念書兩年後,因為父母的工作,張素要回北京讀書了,八王子第七小學的校長依依不捨。 張素要回國了,學校決定把音樂教室的71台鍵盤口琴作為禮物贈送給張素在北京的小學。

在日本念書兩年後,因為父母的工作,張素要回北京讀書了,八王子第七小學的校長依依不捨。 張素要回國了,學校決定把音樂教室的71台鍵盤口琴作為禮物贈送給張素在北京的小學。

同窗兩年的同學和老師為張素開了送別會。很多小朋友把通訊地址寫在紙條上送給張素,張素也把北京的地址寫下來發給同學們。

同窗兩年的同學和老師為張素開了送別會。很多小朋友把通訊地址寫在紙條上送給張素,張素也把北京的地址寫下來發給同學們。  兩年來每天去張素家樓下等她,一起上學放學的竹田戀戀不捨的說:好不容易來了又要走,現在又變成我一個人了,真是有點寂寞。

兩年來每天去張素家樓下等她,一起上學放學的竹田戀戀不捨的說:好不容易來了又要走,現在又變成我一個人了,真是有點寂寞。  和同學老師分別的時刻,張素離開學校,很多同學都扒在窗戶上,衝著逐漸遠去的張素喊著:一定要回來啊!

和同學老師分別的時刻,張素離開學校,很多同學都扒在窗戶上,衝著逐漸遠去的張素喊著:一定要回來啊!  張素回國後,中村老師利用暑假特地第一次來北京,與張素一家相見,併到張素在北京就讀的學校訪問。

張素回國後,中村老師利用暑假特地第一次來北京,與張素一家相見,併到張素在北京就讀的學校訪問。  後來張素也去日本,特意看望了中村老師和老校長。

後來張素也去日本,特意看望了中村老師和老校長。  在這次留學的兩年生活中,日本人通過張素了解了普通的中國小朋友,我們也通過張素看到了很多善良的日本民眾。 日站君想說的是,人們總是把未知的一切想得過於恐怖和可怕,只有親身去經歷和遇見,才會發現這個世界有多美好! 現在的張素已成長為一名國內知名媒體的優秀記者。 -END- 本文已獲 日本設計小站 授權 微信號:japandesign

在這次留學的兩年生活中,日本人通過張素了解了普通的中國小朋友,我們也通過張素看到了很多善良的日本民眾。 日站君想說的是,人們總是把未知的一切想得過於恐怖和可怕,只有親身去經歷和遇見,才會發現這個世界有多美好! 現在的張素已成長為一名國內知名媒體的優秀記者。 -END- 本文已獲 日本設計小站 授權 微信號:japandesign原文標題:一個9歲中國小朋友去日本念小學後……

未經授權請勿任意轉載。

[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

快樂生活一點通