中國古代「好牙人」沒腳愛坐轎 但你知道某位名相的轎子裡竟有廚房和廁所嗎?(8P)

轎子這東西,平時只是耳聞,電視上也看過,卻從未坐過。在中國古代,官員的代步工具,最早為牛拉的車,後為馬拉的車,再後來,才改為人擡的轎。古代養一乘轎子的年度開銷需要數千兩銀子。

公元前521年,孔子的得意門生顏回去世,享年40歲,孔子悲痛欲絕。因在孔門眾多弟子中,顏回是被孔子稱讚最多的一個。

追悼會現場,孔子還沒從悲傷回過神來,顏回的父親就提出了一個要求:請先生節哀順變,為表達您的哀思,能否用您的車子改製成棺材來安葬顏回呢?孔子一聽就止住悲傷回到現實:不乘車,我怎麼同大夫交往呢?

確實,從先秦起,諸侯公卿都以乘坐馬車為體現身份的一種標誌。

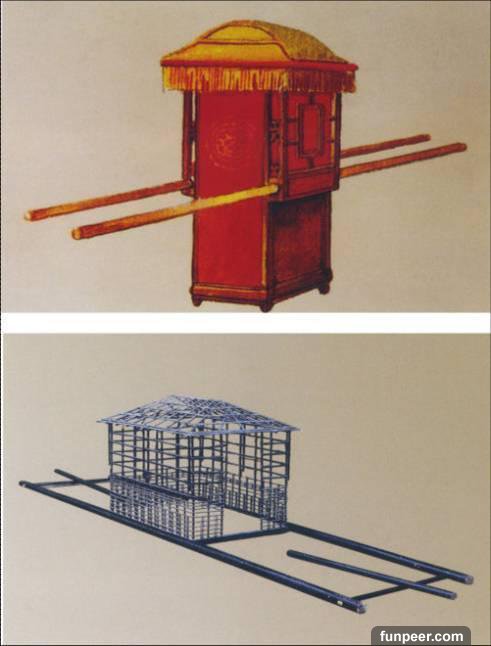

轎子是我國古代一種特殊的交通工具,用人力肩擡而行,故原名為肩輿。據查,轎子載人,始於漢晉,距今已有兩千多年歷史。

夏朝時就出現了轎,但至先秦時代還很少見。到漢晉時代,所謂轎只不過是一種山間小路用的小車。直至東晉時,乘轎子的人才逐漸多起來。

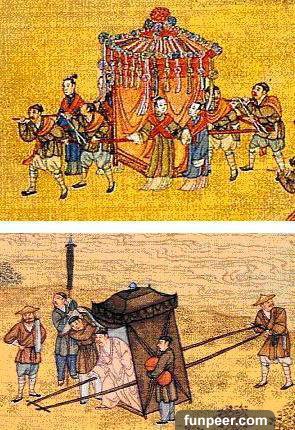

唐朝時,各種出行工具都被利用,轎子也受到前所未有的青睞。這時轎出現了輦、輿、擔子、兜籠四種名稱和制式。唐太宗接見吐番使者時就是坐在步輦上的。但步輦只能由皇帝或皇后、得寵的妃子、公主乘坐,至於皇帝讓臣子乘“輦”,則是賜給臣子的莫大恩寵。

不過,直到宋代,轎子之名才確定下來。宋代詩人楊萬里詩云:為憐上轎齧人肩,下轎行來腳穿底。

南宋時期,轎子的使用數量終於超過了馬車,各級官員也偏重於坐轎,很少乘車了。畢竟人非牛馬,令行禁止聽話的很,作為轎子的動力源,比坐馬車安全、方便、平穩多了。

對於懶散成風的南宋官員來說,坐轎是一種特殊的享受。官方還加強了對於轎子等級的劃分,同時取消了對馬車的等級規定。這表明,宋朝上流社會已經把轎當成了首要的出行工具了。

明朝中後期,轎子完全成為各級官員的代步工具。出行時,人人坐轎,騎馬者到是鮮見了。

清朝入關後,按明朝慣例使用轎子,並規定:三品以上京官使用四人轎,出京可以坐八人擡的轎。所以,“八擡大轎”成為高階官員的出行標誌。

後來,隨著封建帝制被推翻,轎子也漸漸退出院官場。辛亥革命以後,北洋軍閥上臺,不坐轎而坐車,招搖過市,威風不已。車的優劣和權的大小成正比,車越好者,權越大。

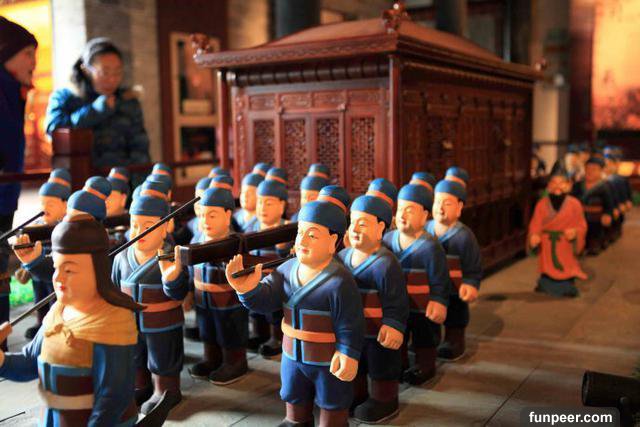

張居正,萬曆的首輔。回家奔喪,所坐過的堪稱世界之最的大轎子。那真是壯觀得不得了:元輔的坐轎要32個轎伕扛擡,內分臥室及客室,還有小童兩名在內侍候。隨從的侍衛中,引人注目的是一隊鳥銃手,乃是總兵戚繼光所派,而鳥銃在當日尚屬時髦的火器。

張居正的這頂轎子,一有裡外套間,二有隨侍人員,三有廚房廁所,估計應該比現在17座的考斯特還要大,因此必須動用32個轎伕來擡,這恐怕不僅是中國,在世界上也是數一數二的大轎了。

張居正從北京至江陵,一千多里路的行程中,五步一井,以清路塵,十步一廬,以備茶灶,為了使這頂巨無霸式的大轎暢行無阻,有的路要拓寬,有的橋要加固,勞師動眾,驚擾官民。

(首輔張居正三十二擡大轎模型)

朱元璋是對公車腐敗公開宣戰的皇帝。他很擔心養尊處優的轎車代步會導致吏治腐敗,所以開國不久便規定只許婦女和年老有病者乘轎。三品以上文官特許乘坐四人擡的轎子,餘皆騎馬;勳戚和武官不問老少,皆不得乘轎;違例乘轎及擅用八人擡轎者,都要接受嚴厲處罰。

朱元璋還有些窺陰癖,好私訪,經常躡手躡腳,潛行於金陵城的街頭巷尾,探察民情,有車也不用的。由於出身貧寒的緣故,知道百姓的艱難,所以,在克勤克儉這方面,他倒稱得上是個楷模帝王。據《明史》記載,有一次,有司奏請,要把他乘坐的轎子裝飾一下,需用黃金若干。他說,不必了,用銅就可以。

在中國,吃喝拉撒皆成文化,轎子自然也不能例外。轎子文化的興起卻是中國民族文化和精神衰落的標誌之一:

一方面,轎子造就了眾多懶人庸官,更造就了大批奴才來爭相擡轎子。出行辦事講求的不是效率,而是舒適、氣派和威風。

另一方面,轎子盛行也使中國封建等級制度進一步加強,民與官的距離進一步加大了。轎子出行,少不了鳴鑼開道,轎子一到,肅靜、迴避皆成了規矩,百姓也會習慣性地從原來的位置上跳將出去,閃出道來,站在遠處適當的位置,引項觀望。只剩下或憤懣,或仰慕、或欣賞,或垂涎的份了。

轉貼自 今日頭條

[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

不思議事件