名家論壇》柯志遠/多桑的純萃年代:人味回甘成戲味

▲《多桑的純萃年代》質樸但誠懇,無華但務實,這樣一齣貌不驚人的戲,卻展現了超乎預料強大的「共振」能量。(圖/中視,2016.10.18) 大 中 小 三立的《甘味人生》以「醬油」破題,中視的《多桑的純萃年代》卻以醬油貫穿全局。前者的「醬油世家」是全劇開場的「哏」,到後來劇情發展天馬行空(連《屍速列車》都上場了),編劇的筆下跑火車,老早已經不著調地飛去十萬八千里;後者,卻一正經老老實實地嚴謹深耕,從角色到劇情,不離描繪草根在地面貌的初衷,從黑豆、麴種、發酵的醬油釀製過程,意有所指地呼應了台灣人傳統「世代傳承」的珍貴思維與價值。電視劇之於觀眾,一如商品之於市場,「收視率」一定程度上反應了食物鏈的供需關係,怎樣拍都無所謂對或不對,然而就戲論戲,《多桑的純萃年代》在創作面和製作面都展現了自己的「擇善固執」,不以譁眾取寵爭取廉價的關注,不論編、導、演都展現了「一步一腳印」的真誠,也許稍稍犧牲了娛樂效果的「津津有味」,卻換來了對廣大本土觀眾具備共鳴的「深入人心」。

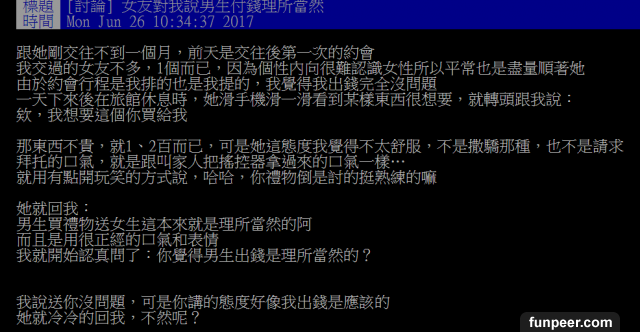

▲《多桑的純萃年代》質樸但誠懇,無華但務實,這樣一齣貌不驚人的戲,卻展現了超乎預料強大的「共振」能量。(圖/中視,2016.10.18) 大 中 小 三立的《甘味人生》以「醬油」破題,中視的《多桑的純萃年代》卻以醬油貫穿全局。前者的「醬油世家」是全劇開場的「哏」,到後來劇情發展天馬行空(連《屍速列車》都上場了),編劇的筆下跑火車,老早已經不著調地飛去十萬八千里;後者,卻一正經老老實實地嚴謹深耕,從角色到劇情,不離描繪草根在地面貌的初衷,從黑豆、麴種、發酵的醬油釀製過程,意有所指地呼應了台灣人傳統「世代傳承」的珍貴思維與價值。電視劇之於觀眾,一如商品之於市場,「收視率」一定程度上反應了食物鏈的供需關係,怎樣拍都無所謂對或不對,然而就戲論戲,《多桑的純萃年代》在創作面和製作面都展現了自己的「擇善固執」,不以譁眾取寵爭取廉價的關注,不論編、導、演都展現了「一步一腳印」的真誠,也許稍稍犧牲了娛樂效果的「津津有味」,卻換來了對廣大本土觀眾具備共鳴的「深入人心」。 這很可能是你會「漏看」的一齣戲,因為沒有鋪天蓋地的造勢,沒有炒作話題的熱門卡斯,從運鏡、構圖、美術、攝影,沒有特別炫目的賣相,但就像王建民說的:「沒什麼,我只是一個球一個球認真投。」就是這樣,質樸但誠懇,無華但務實,這樣一齣貌不驚人的戲,卻展現了超乎預料強大的「共振」能量:每個角色所以鮮明清晰,因為具體投射了台灣社會的現實百態,人情義理。許多台詞值得咀嚼再三,因為精準體現了傳統倫理的敦厚情感,普世價值。在通俗戲劇中,為了「戲味」的營造,其實有很多既「速成」又屢試不爽的「撇步」(車禍、絕症、失憶、失散…),但說到讓看戲的人「感同身受」,卻都遠不如從真實人生取材(誰都有可能發生),要來得更加入木三分。戲中,二兒子的少時離家老大回,不論現在或倒敘,幾段戲看得人情緒波動無法自已,不是因為虐心,矯情,灑狗血,而是那樣直白地無數台灣家庭都可能發生的真實經驗裡裁剪素材,情感核心淋漓盡致,合情入理,情緒脈絡水到渠成,感人肺腑。

這很可能是你會「漏看」的一齣戲,因為沒有鋪天蓋地的造勢,沒有炒作話題的熱門卡斯,從運鏡、構圖、美術、攝影,沒有特別炫目的賣相,但就像王建民說的:「沒什麼,我只是一個球一個球認真投。」就是這樣,質樸但誠懇,無華但務實,這樣一齣貌不驚人的戲,卻展現了超乎預料強大的「共振」能量:每個角色所以鮮明清晰,因為具體投射了台灣社會的現實百態,人情義理。許多台詞值得咀嚼再三,因為精準體現了傳統倫理的敦厚情感,普世價值。在通俗戲劇中,為了「戲味」的營造,其實有很多既「速成」又屢試不爽的「撇步」(車禍、絕症、失憶、失散…),但說到讓看戲的人「感同身受」,卻都遠不如從真實人生取材(誰都有可能發生),要來得更加入木三分。戲中,二兒子的少時離家老大回,不論現在或倒敘,幾段戲看得人情緒波動無法自已,不是因為虐心,矯情,灑狗血,而是那樣直白地無數台灣家庭都可能發生的真實經驗裡裁剪素材,情感核心淋漓盡致,合情入理,情緒脈絡水到渠成,感人肺腑。 要把一個故事講述得「高潮迭起」,需要技巧;要讓這個故事不和現實脫節,在「戲味」之餘還能兼顧「人味」,卻需要創作者不被「取悅觀眾」的迷思所綁架。以謝瓊煖詮釋「長媳美琴」的方式來舉例,這樣一個「工心計,勢利眼」的「歹查某」是傳統連續劇裡必備的「人物基本款」,但在《多桑的純萃年代》裡,這個角色卻絲毫沒被「符號化」或「扁平化」,她的「機關算盡」緣自於她對既有幸福的保護(丈夫的,兒女的,家族的,不只是她自己的),這讓她的言行舉止有了內在的層次,也有了足以讓人設身處地的理解,尤其小叔失蹤之後她的良心譴責表現在對姪子尚傑的關愛上(唯一的一個雞腿,放進他的便當盒裡),更是令人印象深刻。其他諸如蘇炳憲演的「阿昇」也不單純是「不擇手段,一肚子壞水」的刻板嘴臉,他除了是「對手」還是鄉里「舊識」,有著應對進退該有的分寸和交情(送尚傑回家的一場戲,從劍拔弩張到互相道謝,掌握得自然,通透),這些細部設計的筆觸,適時適度地讓人物完整立體有溫度,也讓整齣戲的tone調顯得細膩寫實,特別值得一提。除了角色設定的「人性化」,一齣長篇連續戲所迫切需要的「懸念」與「張力」,《多桑的純萃年代》處理得堪稱流暢,進一步看,戲中運用的「入贅」、「家族中各房的本位心態」、「地方上本土產業的領頭爭勝」…這些或多或少形成糾結或矛盾的「戲劇元素」,運用得生動,拿捏得貼切,更重要的是在台灣本土社會確有其事,讓人感覺似曾相識,心有所感,而不是為戲而戲的「刻意」。

要把一個故事講述得「高潮迭起」,需要技巧;要讓這個故事不和現實脫節,在「戲味」之餘還能兼顧「人味」,卻需要創作者不被「取悅觀眾」的迷思所綁架。以謝瓊煖詮釋「長媳美琴」的方式來舉例,這樣一個「工心計,勢利眼」的「歹查某」是傳統連續劇裡必備的「人物基本款」,但在《多桑的純萃年代》裡,這個角色卻絲毫沒被「符號化」或「扁平化」,她的「機關算盡」緣自於她對既有幸福的保護(丈夫的,兒女的,家族的,不只是她自己的),這讓她的言行舉止有了內在的層次,也有了足以讓人設身處地的理解,尤其小叔失蹤之後她的良心譴責表現在對姪子尚傑的關愛上(唯一的一個雞腿,放進他的便當盒裡),更是令人印象深刻。其他諸如蘇炳憲演的「阿昇」也不單純是「不擇手段,一肚子壞水」的刻板嘴臉,他除了是「對手」還是鄉里「舊識」,有著應對進退該有的分寸和交情(送尚傑回家的一場戲,從劍拔弩張到互相道謝,掌握得自然,通透),這些細部設計的筆觸,適時適度地讓人物完整立體有溫度,也讓整齣戲的tone調顯得細膩寫實,特別值得一提。除了角色設定的「人性化」,一齣長篇連續戲所迫切需要的「懸念」與「張力」,《多桑的純萃年代》處理得堪稱流暢,進一步看,戲中運用的「入贅」、「家族中各房的本位心態」、「地方上本土產業的領頭爭勝」…這些或多或少形成糾結或矛盾的「戲劇元素」,運用得生動,拿捏得貼切,更重要的是在台灣本土社會確有其事,讓人感覺似曾相識,心有所感,而不是為戲而戲的「刻意」。

▲《多桑的純萃年代》質樸但誠懇,無華但務實,這樣一齣貌不驚人的戲,卻展現了超乎預料強大的「共振」能量。(圖/中視,2016.10.18)

[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

18+火辣辣